La "lunga" Marcia su Roma partita da Caporetto

La presa del potere fascista inaugurata con la Marcia del 28 ottobre 1922 affonda le radici nell'Italia ferita della Prima Guerra Mondiale. E la stessa retorica del regime di Mussolini è debitrice di toni, umori e atteggiamenti di generali e ufficiali impegnati nel conflitto

© Afp

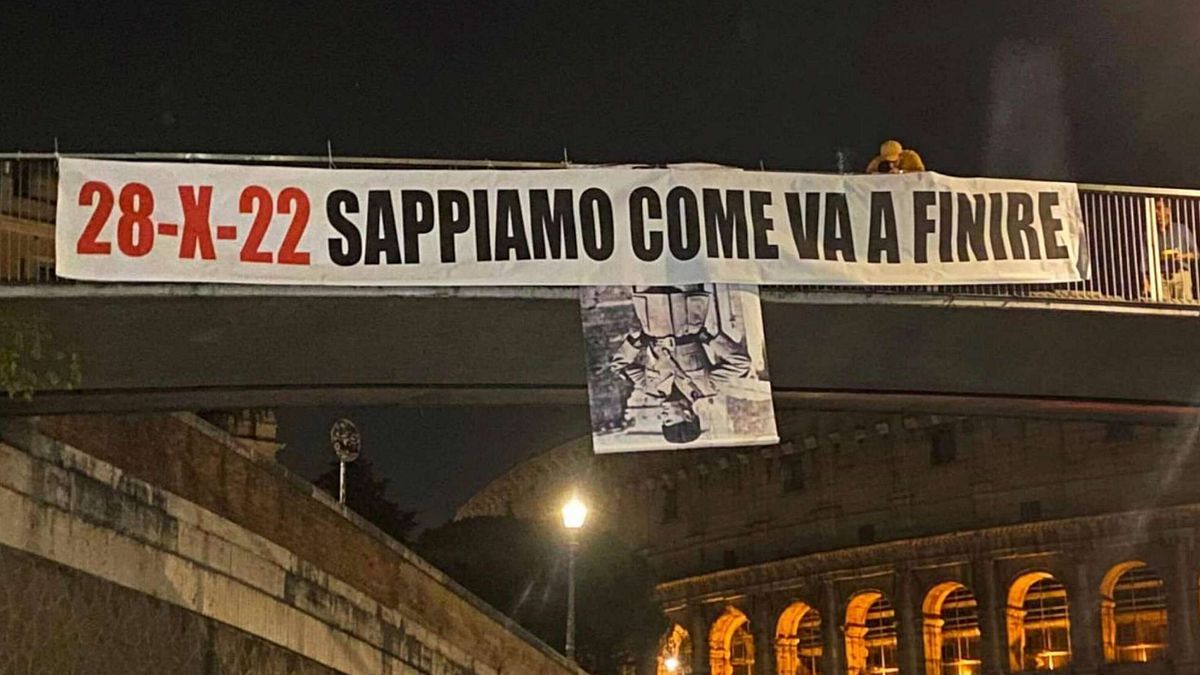

La Marcia su Roma ha cambiato decisamente l'Italia. Lo ha fatto cento anni tondi tondi fa e per certi versi, tra imperiture nostalgie e rigurgiti neofascisti (come lo striscione esposto a due passi dal Colosseo), continua a farlo anche oggi. Eppure tra quell'Italia e la nostra c'è un enorme divario ideologico, oltre che temporale. Non foss'altro che la nostra Repubblica ha costruito le sue fondamenta sull'inappellabile condanna del Fascismo e, dunque, anche della Marcia del PNF che il 28 ottobre 1922 portò migliaia di militanti nella Capitale e che due giorni dopo culminò con l'incarico consegnato a Benito Mussolini di formare un nuovo governo. È stato un cambiamento netto, non c'è dubbio, ma non una rottura totale col passato, anzi. Perché quello che è stato identificato come il punto di partenza dell'era fascista affonda radici, umori, espressioni e atteggiamenti nell'Italia della Prima Guerra Mondiale e, soprattutto, della disfatta di Caporetto. Lo si legge chiaramente, ad esempio, nelle circolari di generali e ufficiali dell'esercito regio, incredibilmente simili ai più famosi discorsi di Mussolini. Ma anche negli articoli di giornale e nelle opinioni di politici e borghesi, che nelle idee e nei punti di vista anticipano quella che sarà poi la svolta autoritaria e violenta dello squadrismo e del Fascismo.

Sulla Marcia su Roma è stato scritto tutto e il contrario di tutto. Gli spazi per aggiungere qualcosa di inedito o di vagamente nuovo sono praticamente nulli. Può essere però interessante ribadire da dove è nata quella rabbia sociale e ideologica che ha portato al Fascismo istituzionale, descrivendo una "lunga marcia" che dalle montagne ferite di Caporetto ha portato gli "arrabbiati" a Roma e a conquistare il potere. E che ha mosso i passi anche prima di Caporetto, perché quegli impulsi violenti culminati nel colpo di Stato del '22 erano evidenti a tutti fin dall'inizio della Grande Guerra - e forse anche da prima - in una retorica stentorea, gonfia, virile e vaniloquente che siamo abituati ad associare solo al periodo fascista.

Come ha notato lo storico Alessandro Barbero, di esempi di questa retorica ne abbiamo a bizzeffe, grazie soprattutto alla commissione parlamentare d'inchiesta istituita dopo Caporetto e che ha interrogato migliaia di militari a tutti i livelli. Una retorica che può apparire ridicola ai nostri giorni, ma della quale non va sottovalutata l'efficacia che ha esercitato su intere masse di persone nei tempi in cui si è sviluppata. Un esempio lo troviamo nelle circolari dei generali, come in una firmata dal generale Luigi Capello, capo di quella Seconda Armata che fu annientata a Caporetto e pertanto additata come la "colpevole" della disfatta. Non leggerci, scandendo le parole, il principio di un'eco mussoliniana (e anche futurista) è davvero arduo.

"Dirigo la mia volontà a scolpire nell'animo di tutti questo che è un assioma indiscutibile, geometrico: ogni mio ordine deve essere assolutamente eseguito! Ciò importa una concezione morale del proprio ufficio perfetta, un coordinamento assoluto di ogni organo diverso, un fascio indissolubile di volontà concorrenti ad un unico fine. Dal Comando d'Armata la vibrazione imperiosa di tanto indeclinabile necessità si trasmetta fino al più lontano soldato nella più lontana trincea!". Evidentemente comunicare gli ordini o le intenzioni con un tono di questo tipo dava l'illusione agli ufficiali che le disposizioni sarebbero state messe in pratica così come sono state scritte. Sempre il generale Capello, in una delle tante conferenze programmate per caricare il morale delle truppe, diceva: "È necessario che l'attacco abbia sempre e assolutamente il carattere travolgente della valanga!". E i suoi subalterni avevano assorbito lo stesso stile, come il generale Alberto Cavaciocchi che sull'uso dell'artiglieria dichiarava: "Voglio che il nemico preparantesi ad attaccare sia inchiodato sul posto dal nostro fuoco! E se (il nemico) tenti di avanzare, il fuoco sia sterminatore! Il tiro di sbarramento deve riuscire magistrale!".

La disfatta di Caporetto

Se lo si chiede a un qualunque straniero appassionato di storia militare, soprattutto nel mondo anglosassone, alla parola Caporetto ci si sentirà probabilmente rispondere: "Ah sì, quel posto dove gli italiani sono scappati". E infatti ancora oggi il termine viene utilizzato pressoché ovunque per indicare una disfatta, una sconfitta senza appello. Perché noi italiani in quel villaggio sloveno che oggi (come allora) si chiama Kobarid, il 24 ottobre 1917 siamo stati sbaragliati dai tedeschi venuti in soccorso degli austriaci sul fronte dell'Isonzo. Non ne avevamo persa una, di battaglia, fino a quel momento. Poi ci siamo trovati di fronte il miglior esercito del mondo e ci siamo dissolti. E sta qui la vera cifra della disfatta di Caporetto: non tanto nei 40mila morti e feriti, statistiche terribili ma "ordinarie" per quel tipo di battaglie, quanto nei 300mila soldati italiani fatti prigionieri in un Paese di 30 milioni di abitanti. In pratica un italiano su cento era caduto in mani nemiche. Molti morirono di fame, di stenti, di tifo o di spagnola nei lager austriaci.

"Tutta colpa dei soldati e dei rossi"

Un numero inaccettabile, come quello dei 300-400mila sbandati che avevano gettato a terra il fucile e si erano strappati le mostrine della divisa regia per tornare a casa. "Addio, mia bella, addio: la pace la faccio io", cantavano i soldati in ritirata. Masse infinite di uomini che in quelle settimane, a detta di tutti i testimoni - anche autorevolissimi come il presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando - apparivano "tranquilli, alcuni fumavano la pipa, come al ritorno dal lavoro". O "come in sciopero", come hanno scritto altri. Nella mente dei generali, dei politici e della classe dirigente, è tutta colpa dei soldati e della propaganda pacifista "rossi" (deputati socialisti e neutralisti) che parlano di pace, una pace avvertita come "vergognosa" e "vigliacca". L'idea dello "sciopero militare" ebbe poi molta eco, sfociando nell'anti-comunismo efferato dello squadrismo.

Celeberrimo in questo senso è il disastroso bollettino di Cadorna, censurato quasi subito dal governo ma circolato all'estero, in cui il Capo dell'esercito italiano accusa di viltà i suoi soldati, soprattutto quelli della Seconda Armata guidata dal generale Capello, scappati e "arresisi vergognosamente senza combattere". Poco importa che sul campo le cose siano andate molto diversamente, perché il mondo legge il comunicato di Cadorna. E lo leggono anche intellettuali, politici, dirigenti, giornalisti che per due anni hanno visto i loro connazionali farsi ammazzare per la "sacra guerra" dell'Italia. I soldati di Caporetto vengono messi sotto accusa assieme al "marciume pacifista che ammorba il Parlamento". E c'è chi tra i generali e gli ufficiali scrive in lettere, allora private e oggi pubbliche, contro la politica liberale e la democrazia parlamentare: "Il Paese è marcio perché è pieno di rossi che fanno propaganda contro la guerra. Mi spiace dirlo, ma il popolo italiano ha bisogno di cinquant'anni di bastone". Bastone che sarebbe arrivato esattamente cent'anni fa, perché molti militari e molti intellettuali italiani si convinsero che il Paese avrebbe dovuto cambiare strada. E con loro ampie fasce del Paese.

Gli umori di sollievo dei soldati semplici di ritorno da Caporetto verso il Piave, dove poi in tanti riprenderanno il fucile e combatteranno per la patria, durarono dunque solo qualche settimana. Ma per quel loro rifiuto della guerra e per la loro indifferenza sull'essere sconfitti o meno rimasero scolpiti nelle remore degli ufficiali, che provenivano da una borghesia nazionalista educata con ben altri valori. Come emerge da uno scritto di Cesare De Lollis, grande filologo e ufficiale volontario, che vedendo i treni carichi di soldati felici che si ritiravano in un Friuli devastato, annotava: "Treni carichi di soldati ebbri di sconfitta desiderata!!! Ce n'è dappertutto: inermi, con un tozzo di pane in mano. Odo perfino il grido 'Viva Giolitti Presidente della Repubblica'! Voglion la pace, queste canaglie, a qualunque costo". Un altro ufficiale, il capitano Bracci Testasecca, annota: "Mandrie umane senza fucile che si trascinano a stento, con l'aria affamata ma felice. Povera Italia, che figli!".

Matura inoltre il disprezzo per la vecchia classe politica liberale, considerata vigliacca e responsabile della sconfitta al pari dei soldati. Nel mirino finiscono in particolare il presidente del Consiglio Orlando e del ministro degli Esteri Sidney Sonnino, per non parlare di Giovanni Giolitti qualche anno più tardi. È sintomatico che la consapevolezza che l'Italia avesse bisogno di "cure" e che il disgusto per gli atteggiamenti del governo italiano, che durante la guerra "ha bussato alla porta" degli alleati francesi e inglesi "come servitori" col cappello in mano a chiedere aiuto, vengano espressi da molti militari che poi imbracceranno il manganello e diventeranno squadristi. Il pittore e ufficiale Ottone Rosai fu proprio uno di questi, e già prima del 1917 scriveva: "La Brigata Tortona è imbastardita dall'arrivo da galere, ospizi e manicomi di gente malfatta, zoppicante, contorta e soprattutto maldisposta (...) E l'olio di ricino e il bastone han trovato lavoro".

La paura della rivoluzione

A tutto questo si aggiungono le tensioni crescenti per ciò che nelle stesse settimane stava succedendo in Russia. A febbraio del '17 era caduto lo zar, a ottobre (novembre per i russi) i bolscevichi avevano preso il potere. C'è da immaginare il brivido corso lungo la schiena di politici e generali al solo pensiero che i bollori sovversivi del popolo (soprattutto contadino) mandato a combattere e ora stanchi di fare la guerra "per i signori" potessero sfociare in una Rivoluzione d'Ottobre anche in Italia. La svolta autoritaria fascista nasce anche da questa paura, spinta a livelli insostenibili dal cosiddetto Biennio Rosso 1919-1920, dalle lotte contadine e operaie e dall'occupazione delle fabbriche. Non a caso "biennio rosso" è un’espressione coniata da pubblicisti di parte borghese per sottolineare il grande timore suscitato dalle rivolte nelle classi possidenti e, quindi, per giustificare la reazione fascista che ne seguì.