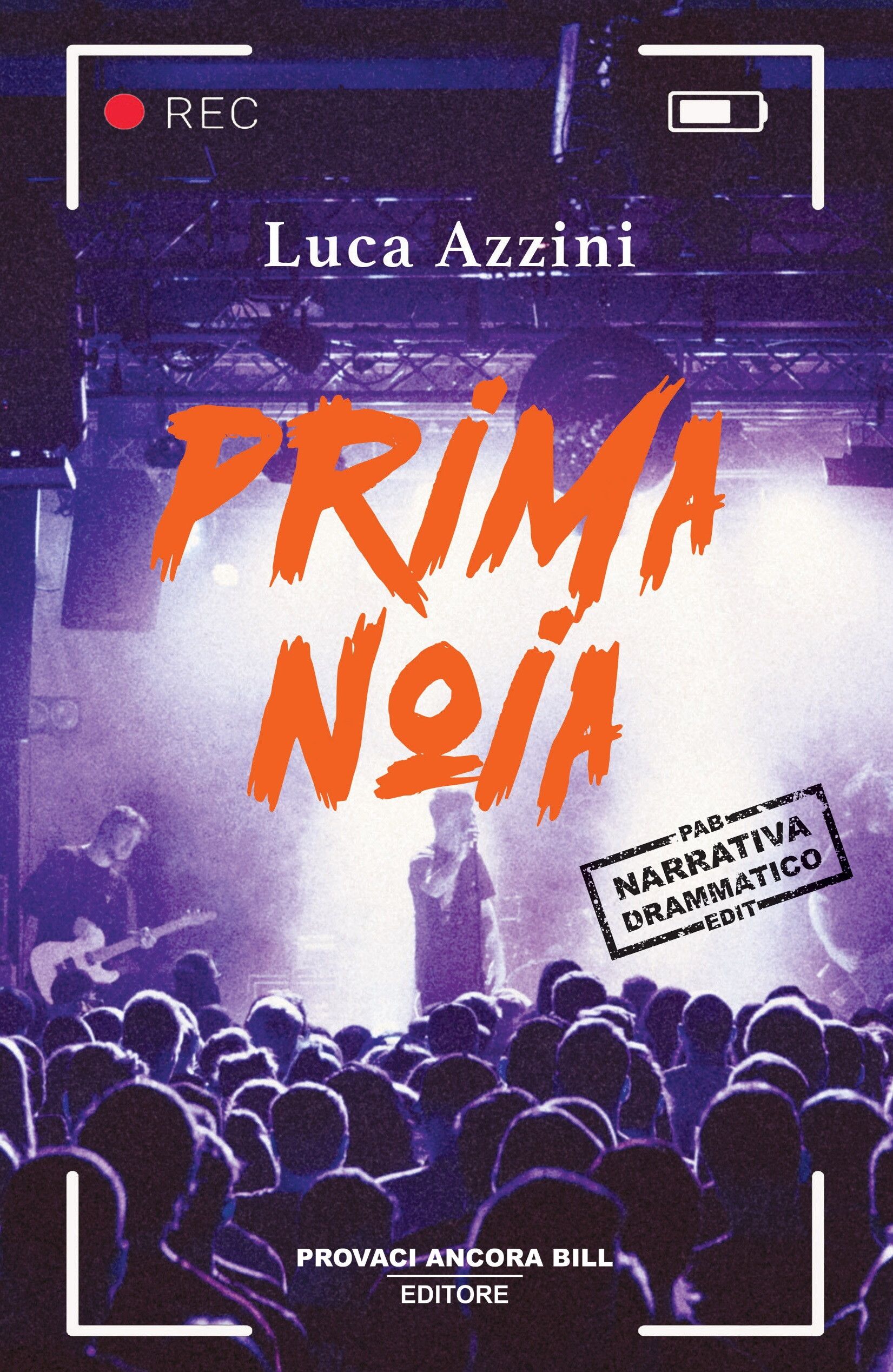

PrimanOia, fuori il secondo romanzo di Luca Azzini

Edito da PAB Editore

© Ufficio stampa

È uscito PrimanOia, il secondo romanzo di Luca Azzuini edito da PAB Editore. Il concerto più importante della carriera dei PrimanOia, famosa band del panorama rock alternativo italiano, sta per cominciare. Centinaia di persone hanno invaso l’Idroscalo e la folla chiama a gran voce il gruppo. Tutto sembra pronto, ma una telefonata inaspettata manda lo show all’aria.

L'autore

Luca Azzini, classe 1979, vive e lavora in Brianza. È Laureato in Lingue e Letterature Straniere all'Università Statale di Milano. Nel 2020 ha creato il blog su Instagram "lamiavitain400dischi", tuttora attivo e che conta oltre 6000 followers. Nel 2022 ha pubblicato Scrivevamo sulle scarpe (Ed. Dialoghi/Utterson). Questa è la sua prima pubblicazione con la PAB Editore.

In anteprima, per i lettori di Tgcom24, un estratto del libro

Quando comunicai il mio nome e la visita per la quale avevo appuntamento, la ragazza dietro il bancone della reception mi indicò in maniera sbrigativa, ma discretamente gentile, il corridoio che avrei dovuto percorrere, al termine del quale avrei trovato lo studio numero 18, sulla destra. Mi disse che avrei dovuto aspettare un po’, io ero, sorprendentemente, in anticipo, mentre il dottore era in netto ritardo. Appesi così cappotto e sciarpa su di un appendiabiti metallico, a forma di albero stilizzato e privo di foglie e mi sedetti. Era tutto di un bianco kubrickiano, asettico e impersonale. Dozzinale, forse, ma non sono un esperto. Ero il più giovane dei pazienti in attesa, seduta accanto a me un’occhialuta signora dai capelli d’argento, con decisi riflessi viola, sfogliava una rivista, mentre una coppia di uomini quasi calvi e magrolini si scambiava feroci lamentele in merito alle disavventure e ai disservizi organizzativi nella gestione delle prenotazioni che li aveva portati lì, in quel giorno e a quell’ora.

Da un paio di settimane avevo iniziato un ciclo di infiltrazioni per il mio malconcio ginocchio destro, che, finalmente, mi ero deciso a curare dopo anni di pigri rinvii. Negli ultimi mesi, sempre più di frequente, il dolore si era fatto insostenibile, costringendomi, nelle giornate peggiori, completamente bloccato sul divano, a imprecare contro i programmi in TV e il declino della mia gioventù, con l’atroce sensazione di uno spillone conficcato tra la cartilagine e la rotula. Questa serie di dieci fastidiosissime iniezioni, insieme a degli esercizi mirati, che non stavo facendo, e a dei pasticconi verdi che dovevo ingerire ogni mattina, erano un tentativo per evitare un più invasivo intervento chirurgico, opzione che non avevo la minima voglia di prendere in considerazione.

Ero accaldato e impaziente, il linoleum si lamentava stridulo sotto i passi rapidi e pensierosi del continuo andirivieni, tipico di posti come quello. Un bambino di sei o sette anni mi chiese se sapessi dove fosse il bagno, tergiversai un istante, fu fatale. Al mio posto, con un marcato accento lombardo e la prontezza di riflessi di un felino affamato, rispose uno dei due uomini seduti accanto a me, che si dimostrò assai più svelto nel fornire l’indicazione. Lo guardai di traverso, mentre il bambino schizzò via.

Controllai con una rapida occhiata il telefono per sbirciare l’ora. Sarei tornato a casa molto tardi, inghiottito da un traffico infernale e, una volta arrivato, avrei anche dovuto prepararmi almeno una parvenza di cena. Non che questo mio ritardo sarebbe risultato importante per qualcuno.

Dai pannelli prefabbricati del soffitto della clinica si scorgevano, elegantemente mimetizzate, delle piccole casse tonde color frassino, dalle quali fuoriusciva musica pop-rock, sospesa tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Nomi conosciuti, brani di facile ascolto, molti pescati qua e là all’interno di colonne sonore di film di successo, canzoni non eccessivamente fastidiose neppure per i miei attempati compagni d’attesa. Musica per ambulatori, Brian Eno ci avrebbe dovuto pensare.

A un certo punto, come una piacevole rasoiata, attaccò What’s the frequency, Kenneth?, vecchio singolo dei R.E.M. e un po’ mi ridestai da quel torpore catatonico, accompagnato dal sorriso di chi la sa lunga e ci tiene a darlo a vedere. Sapevo che i due rancorosi cospiratori al mio fianco avrebbero storto il naso per quella chitarra chiassosa e gracchiante che riempiva la sala e, dentro di me, si smosse una piccola scintilla di piacere. Beccatevi questa, nonnetti!

Questa sequenza di emozioni e di sussulti mi fece rendere conto, in maniera brusca, di quanto la mia vita si fosse arenata e trasformata in un involucro vuoto e polveroso, al limite del patetico. Allo stesso modo, però, mi ricordai di che gran pezzo fosse quello che stava facendo da colonna sonora a quel raffazzonato gruppo di zoppi e acciaccati cronici e di quando l’avevo ascoltato dal vivo, comodamente seduto proprio dietro il palco, a cinque metri da loro, ormai quasi trent’anni prima. Ricordo Michael Stipe danzare magnetico e aggraziato, erano le prime volte in cui si mostrava in pubblico col suo nuovo look, la testa completamente rasata, una striscia blu elettrico e i brillantini a mascherare gli occhi e a decorarne il viso, una t-shirt aderente con una stella rossa nel mezzo e un misterioso cartoon tatuato all’interno del bicipite destro, più magro che mai. Era snob e irraggiungibile, ma era del popolo allo stesso tempo, sorrideva, era un’opera d’arte bellissima. Quella sera eravamo una delle band che aprì per il concerto dei R.E.M. a Milano, gli unici italiani. Ricordo una fiumana di gente, eccitata e impaziente e una sbronza indegna e fuori luogo dei miei compagni.

Nella seconda metà degli anni Novanta, coi PrimanOia, riempivamo locali e palazzetti, era un sold out dietro l’altro, numeri da capogiro. I nostri video passavano regolarmente su MTV e Videomusic a qualsiasi ora del giorno e della notte, a gamba tesa tra uno dei Blur e uno di Natalie Imbruglia. Era un periodo incredibile per il rock indipendente italiano, da un giorno all’altro sembrava che tutte quelle band, fin lì destinate a rimanere idoli sotterranei di una piccola schiera di appassionati un po’ morbosi, da sempre confinate in club piccoli e angusti, centri sociali e festival minori, avessero preso il potere e iniziato a distruggere tutto per ripartire da zero. E per un attimo fu così, tutto quello che toccavamo diventava oro.

Durante l’inverno a cavallo tra il 1995 e il 1996, subito dopo l’uscita del nostro secondo album, ci imbarcammo in un estenuante tour che percorse gran parte del nostro consunto stivale, dividemmo i palchi con tante band eccezionali, quasi tutte avevano molta più esperienza e successo di noi alle spalle. Insieme a loro si discuteva, increduli e fieri, dell’eccezionalità di quel seguito e di quell’esposizione, dell’attaccamento che i ragazzi dimostravano di avere per le nostre canzoni e per i nostri sogni. Entrammo a far parte di quella ispiratissima scena milanese anche se, a onor del vero, noi a Milano ci arrivavamo da fuori e alla spicciolata, due dalla periferia e gli altri tre, tra cui il sottoscritto, coi treni regionali sporchi e sempre in ritardo che partivano dalla Brianza, luoghi di provincia cronica e opprimente, che ti impregnavano i polmoni con la nebbia sottile, col vuoto delle zone industriali, col rancore dei pomeriggi infiniti, con le tapparelle alzate presto anche nei giorni di festa e con le bestemmie dei vecchi al bar.

Quando uscì Utili Catastrofi, il nostro terzo album, nei primi giorni di maggio del 1997, andò subito al numero 1 in classifica, una cosa incredibile. In quegli anni, i dischi si vendevano ancora per davvero, nella prima settimana superammo addirittura Vasco, ovviamente durò poco. Ricordo un’ospitata in un programma domenicale che trattava di calcio in cui prendemmo per il culo mamma Rai e la sua imposizione di farci esibire in playback, passando i quattro minuti del brano a cazzeggiare ostentatamente tra noi, parlottando del più e del meno, anziché andare dietro alla canzone. Ricordo che Dario, a gambe elegantemente accavallate sullo sgabello della batteria, si mise a compilare La Settimana Enigmistica in diretta nazionale. La spacciammo per avanguardia, degli Skiantos più cupi e accigliati, con la spocchia di chi ha poco più di vent’anni, in realtà eravamo solo dei coglioni arroganti. Ce la spassavamo sul serio, noi piccole rockstar di paese, piacevamo abbastanza anche alla severa critica che si era lasciata conquistare dalle nostre sonorità noise dallo slancio newyorkese mescolate a furiose accelerazioni punk, il tutto incastonato dalle parole preziose e taglienti di Massimo, per tutti Osso, il nostro cantante, la vera stella, volto e voce di quella generazione che non sentiva di appartenere a niente.

Continuò ancora per un po’, la banda teneva, eravamo decisi e coesi come una famiglia, tutti per uno e tutto il resto, i pezzi uscivano con una facilità disarmante, eravamo degli schiacciasassi da quel punto di vista. Decidemmo, comunque, di prenderci una pausa dopo la promozione del nostro disco successivo, il quarto, dato alle stampe nel 1999 e di un disco live, uscito a inizio 2000. Iniziavamo a essere stanchi fisicamente e mentalmente, sfatti, volevamo fermarci prima di iniziare a buttare fuori musica di merda, eravamo tutti d’ac-cordo su questo. La convivenza forzata ogni tanto cominciava a pesare, a renderci nervosi e intolleranti gli uni verso gli altri. Eravamo amici da moltissimo tempo e sapevamo che quel po’ di caos che iniziavamo a fiutare era dovuto più che altro alla coatta condizione di cattività in cui ogni band si ritrova a vivere. Così, sul finire della primavera del Duemila, organizzammo un concerto che avrebbe sancito l’inizio di un periodo di riposo sabbatico, in cui ognuno si sarebbe preso cura dei propri progetti personali, che fossero la famiglia o le macerie che ne rimanevano, un album solista, la scrittura di un libro, la personale relazione con una bottiglia o con l’eroina. Intitolammo la serata “UltimanOia 00”, si sarebbe svolta in uno spazio enorme nei prati trascurati dell’Idroscalo, il mare artificiale dei milanesi.

Il concerto non cominciò mai. Ci ritrovammo in quattro nel backstage di quel palco mastodontico ad aspettare per oltre un’ora che Dario arrivasse. Incazzati e furiosi, temendo che fosse svenuto da qualche parte, dopo essersi fatto di qualsiasi cosa si fosse trovato davanti. Sembrava esserne uscito da un po’, ma capimmo che ci eravamo illusi. Cazzo, Dario!

Dario, in ogni caso, non arrivò mai. Al suo posto arrivò una telefonata, una brutta telefonata. Mentre fuori migliaia di persone ci chiamavano, elettrizzate e a gran voce. Una voce che nessuno di noi riuscirà mai più a togliersi dalla testa. «Conti. Ivano Conti.» Il medico fece capolino e pronunciò austero il mio nome, con tono lievemente indispettito, come se quello con mezz’ora di ritardo fossi io e non lui. Gli feci un cenno e mi alzai claudicante, l’animo assente.