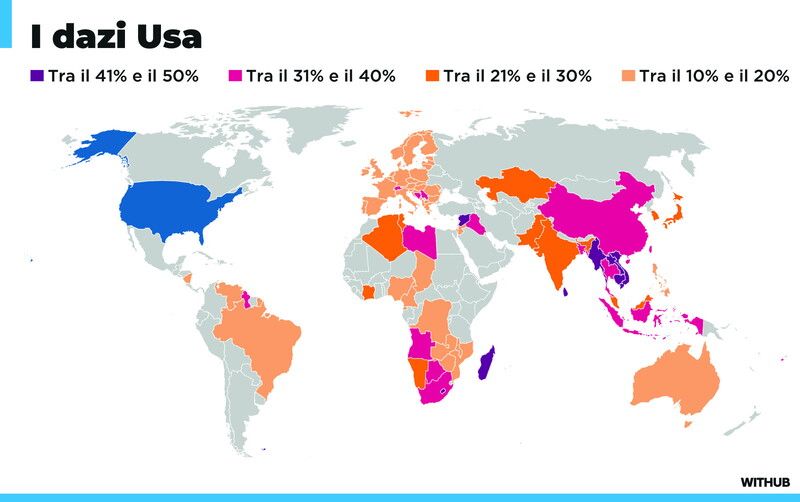

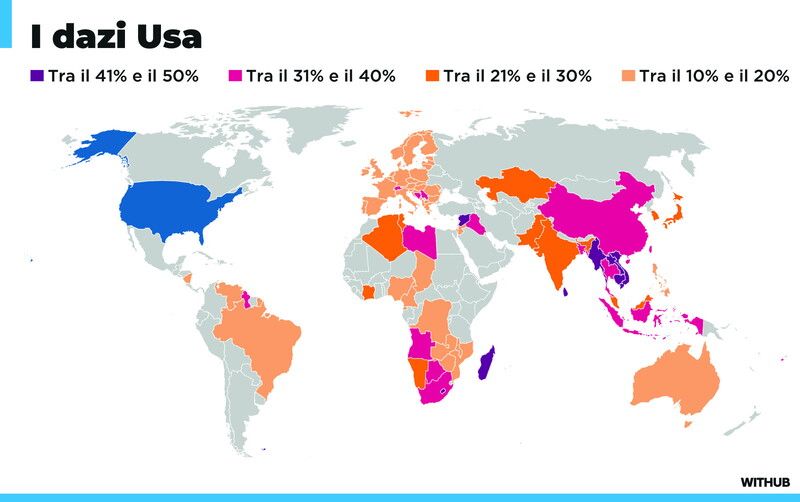

Dazi Usa, come vengono colpiti i diversi Paesi

© Withub

© Withub

Pechino punta sull'interdipendenza economica con Washington e sull'apertura del mercato globale. E ora intende rafforzare "i legami strategici con i Paesi vicini". L'importanza dell'Asia Centrale e del triangolo Giappone-Indonesia-Corea del Sud

© -afp

Il primo pensiero al risveglio e l'ultimo prima di andare a dormire. Più o meno è questo che la Cina rappresenta per gli Stati Uniti. Anche quando i dazi vengono rivolti ad alleati di ferro come gli Stati Ue, paradiso commerciale anche per l'import-export cinese. A livello strategico, lontano dalle dichiarazioni dei leader, la guerra commerciale intrapresa da Donald Trump ha l'obiettivo di tagliare il surplus commerciale che Pechino utilizza per diventare più forte, investito dunque in riarmo, sviluppo tecnologico e per colmare il divario letale che storicamente si crea tra coste ricche ed entroterra povero. Ovviamente il Dragone non è rimasto a guardare. Detentrice di parte del debito pubblico statunitense e secondo partner commerciale degli Usa (il Messico ha da poco compiuto il sorpasso), la Repubblica Popolare punta rafforzare i "legami strategici" coi Paesi vicini. Vale a dire con quella parte di Asia che per gli Usa rappresenta, assieme all'irrinunciabile Europa, il quadrante più importante del pianeta. Pechino punta a irretire economicamente proprio quegli Stati strettamente legati a Washington (Giappone e Corea del Sud), oltre all'incognita Indonesia e ai Paesi dell'Asia Centrale. La nuova strategia voluta da Xi Jinping riuscirà a insidiare l'egemonia americana?

Il piano elaborato dal partito-Stato guidato da Xi Jinping ha registrato un'accelerazione dopo l'apertura degli Usa alla Russia nell'ambito della guerra in Ucraina, compiuta con l'intento principale di dividere Mosca da Pechino. La partnership strategica tra le due potenze confinanti è però ancora in piena corsa, anche se Washington cerca di approfittare dei motivi di scontro tra Cina e Russia sulle terre contese in Asia (Siberia e repubbliche ex sovietiche). Visto però che Trump ha cambiato le regole del "gioco" della globalizzazione, Pechino ha deciso di rispondere con la stessa moneta. "Combatteremo fino alla fine", ha tuonato il ministero del Commercio mandarino.

Gli Usa hanno creato il mercato globale per legare a loro i vari Paesi del mondo, per pacificarli nel perseguimento dell'economia e garantendo le spedizioni attraverso il controllo dei colli di bottiglia marittimi. Vedendo preclusa la via del mare per aggredire i mercati planetari, la Cina ha studiato vie terrestri o miste come le Nuove Vie della Seta (Belt and Road Initiative). E ora, nel pieno dello sconvolgimento provocato da Trump, ha rilanciato le sue mire sui Paesi asiatici. L'annuncio di voler gestire "in modo appropriato" le divergenze e "di rafforzare le catene di approvvigionamento" coi vicini è un messaggio chiaro a Washington, nell'ambito di un'Asia Centrale contesa da decenni. Xi Jinping, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo l'escalation della guerra commerciale, ha invitato "a costruire una comunità con un futuro condiviso" nella regione e a impegnarsi "ad aprire nuove strade per il lavoro di buon vicinato". Intervenendo a una conferenza di due giorni sulle relazioni regionali, il presidente cinese ha rimarcato la necessità di "consolidare la fiducia reciproca" con le altre nazioni.

Del resto, che la Cina rappresenti il rivale principale degli Usa è chiaro da tempo. Per Pechino la formula usata da Trump per calcolare i dazi non è stata seguita: occorreva un trattamento speciale. Ecco dunque che il Dragone si è ritrovato ad affrontare tariffe doganali cumulative del 104%, risultato di quelle del 20% già in vigore, addizionate a quelle del 34% rese note una settimana fa e l'ulteriore 50% imposto come "punizione" per non aver ritirato i controdazi entro l'8 aprile. Questa tassazione mai vista prima potrebbe far salire la tensione tra le due potenze, già molto elevate nel nodo caldissimo di Taiwan. Un affare non da poco, se si considera che smartphone, computer, batterie al litio, giocattoli e console per videogiochi costituiscono la maggior parte delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti. La lista completa dei beni è molto più lunga, e va dalla ferramenta alle caldaie. La Cina ha risposto alla prima tornata dei dazi di Trump con contro-tariffe dette "tit-for-tat" su alcune importazioni statunitensi, ma anche con controlli sulle esportazioni di metalli rari e un'indagine anti-monopolio su aziende statunitensi, tra cui Google.

I mercati americano e cinese sono strettamente interconnessi. Non solo direttamente, ma anche per il mutuo coinvolgimento di decine di altri Paesi terzi per l'export di materie prime, manodopera a basso costo, infrastrutture, porti e aggiramento delle sanzioni. E dire che sono stati gli stessi Usa a inserire Pechino nell'Organizzazione mondiale del commercio nel 2001, convinti che sarebbe stata più controllabile. Se la strategia di Trump è davvero quella di puntare forte e poi accordarsi, facendo dei super dazi una temporanea fase iniziale per negoziare, la contro-strategia di Xi è quella di mostrare agli Usa gli effetti della ritorsione cinese su inflazione e contrazione del benessere in terra americana. La Cina intende sfruttare il suo ruolo primario nelle catene di approvvigionamento, nonostante i tentativi di Trump di indebolirlo fin dal primo mandato presidenziale. Circa quattro iPhone su cinque vengono assemblati in Cina. La stessa Tesla di Elon Musk, al momento alla guida di un dipartimento federale (il Doge), svolge un quinto della sua attività in Cina. Non proprio un dettaglio, come non lo è il traffico del fentanyl che sta decimando la gioventù americana. Un'altra grande arma nelle mani di Pechino, che minaccia infatti di sospendere ogni cooperazione con l'America sull'oppioide sintetico, i cui precursori vengono elaborati in laboratori cinesi e poi introdotti negli Usa attraverso il Messico. Il Dragone starebbe inoltre valutando di bloccare le importazioni dagli Usa di pollame e di prodotti agricoli come la soia. E agita anche lo spauracchio delle terre rare, delle quali è il massimo produttore mondiale. Il piano cinese si basa su una consolidata "pazienza strategica", e prevede di attendere fino a un rialzo dei prezzi al consumo e a un calo dell'occupazione, come ipotizzato dagli economisti vicini al governo cinese.

Gli stessi esperti hanno tuttavia evidenziato gli annessi rischi che la Repubblica Popolare corre se la guerra commerciale con gli Usa dovesse inasprirsi: uno scossone per l'economia di casa che potrebbe anche superare l'impatto della crisi del 2007-2009. Il premier cinese Li Qiang ha paventato uno "shock esterno più grande del previsto", per il quale vanno presi provvedimenti. Quali? Subito dopo l'annuncio dei dazi trumpiani, il giornale del partito-Stato cinese Il Quotidiano del Popolo ha anticipato che "da un momento all'altro" potrebbero arrivare tagli ai tassi di interesse e ai coefficienti di riserva bancaria. Il governo si è affrettato a rassicurare le grandi aziende di export che operano sulle ricchissime coste cinesi, aprendo nuove prospettive su mercati alternativi a quello americano. In questo senso, la Repubblica Popolare potrebbe ridurre o annullare i dazi nei confronti di tutti gli altri Paesi, sostenendo al contempo gli esportatori con aiuti di Stato. A quel punto i rischi maggiori ricadrebbero sui mercati di destinazione, inclusi quello italiano ed europeo in generale, con una nuova ondata di beni cinesi venduti a prezzi inferiori alla media che minaccerebbero la concorrenza. Il cosiddetto decoupling ("disaccoppiamento" delle economie) che l'America vorrebbe perseguire per sganciarsi dall'interdipendenza con la Cina è una minaccia vibrante per Pechino, la quale non ha raggiunto autonomia materiale se non nella sfera tecnologica.

© Withub

© Withub

Per mancanza di coesione e forza interne, la Cina non è ancora in grado neanche di controllare il proprio continente, figurarsi il mondo sostituendosi agli Stati Uniti. L'espansionismo cinese segue però la via dell'economia e della narrazione anti-americana impostata da organizzazioni multilaterali come i Brics, e non (ancora) della forza militare. L'offensiva doganale di Trump ha fornito a Pechino un'ulteriore scusa per rilanciare le proprie mire sull'Asia Centrale. Nonostante siano finiti anche loro sul cartello dei dazi trumpiani, Kazakistan, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan e Kirghizistan si stanno rafforzando - chi più chi meno - già dall'invasione russa dell'Ucraina, offrendosi come sponda per aggirare le sanzioni occidentali contro Russia e Cina e come grandi poli infrastrutturali per la controglobalizzazione eurasiatica che coinvolge anche l'Iran e Stati europei. Il vero bersaglio delle tariffe doganali americane sembra però essere il Sud-Est Asiatico: Cambogia (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (45%), Thailandia (37%), Malesia (24%), Brunei (24%) e Filippine (18%). Perché? Per due motivi: perché tutti questi Paesi esportano massicciamente negli Usa e perché sono piattaforme per il re-export della Cina, che li ha legati a sé dal punto di vista economico e soprattutto tecnologico. L'accordo di cooperazione tra Pechino e Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) ne è un esempio evidente. Ora il Dragone tenta di rilanciare il proprio peso nella regione per aumentare la pressione sugli Stati Uniti.

L'offensiva protezionistica di Trump ha offerto in particolare una ghiotta occasione alla Cina: tentare il riavvicinamento a nemici storici come la Corea del Sud e il Giappone. Anche questi, alleati incrollabili di Washington proprio in funzione anti-cinese, sono stati infatti inclusi nei destinatari dei dazi (rispettivamente del 25% e del 24%). I rappresentanti dei tre Paesi si sono incontrati a Seul per rilanciare la collaborazione commerciale, mandando un segnale chiaro a Washington. L'intento è rilanciare il Regional Comprehensive Economic Partnership, un accordo firmato nel 2020 da 15 Stati asiatici (tra cui Cina, Corea e Giappone) per ridurre i dazi commerciali reciproci. Giappone e Corea del Sud restano tuttavia saldamente nella sfera d'influenza americana, in quanto baluardi di difesa irrinunciabili e imbottiti di militari statunitensi per contrastare eventuali aggressioni cinesi a Taiwan e nell'Indo-Pacifico. La mossa del dialogo con la Cina è stata fatta per attirare l'attenzione degli Usa e ammorbidirne l'ostilità commerciale. Dal punto di vista strategico, Tokyo e Seul hanno tutto l'interesse a restare con gli Usa contro le minacce di espansione cinese. Diverso è il discorso dell'Indonesia, da anni sospesa tra Stati Uniti (principale fornitore militare) e Cina (primo partner commerciale). Al Paese Trump ha destinato dazi per il 32%, che colpiscono soprattutto l'export di olio di palma e macchinari elettrici. Il che ha spinto Giacarta a "flirtare" apertamente con Pechino davanti agli occhi di Washington. Come per Corea e Giappone, però, l'intraprendenza cinese spaventa anche l'Indonesia. Per ora prevale l'equilibrismo diplomatico, ma non si sa ancora per quanto.

Mentre l'obiettivo a breve termine è "spaventare" gli Usa per poi ricucire le condizioni per coesistere come fatto finora, la Cina approfitta del caos globale per proiettarsi nell'Artico - tramite l'amicizia con la Russia - e in America Latina - grandissimo mercato per Pechino e "cortile di casa" statunitense. Una mossa che segue gli annunci di Trump su Panama e Groenlandia, nella corsa a nuove rotte commerciali e rafforzamento della difesa del Nord America. Una mossa che, come le altre, vuole aumentare la pressione sugli Stati Uniti.