Dazi di rabbia e dazi tattici, la diversa strategia di Trump per Ue e Cina: come funzionano davvero le tariffe doganali

Il tycoon ha cavalcato il risentimento dei suoi elettori nei confronti degli "scrocconi" europei e canadesi. Ma vuole anche impedire il riarmo di Pechino. L'effetto boomerang per gli americani è però dietro l'angolo. Perché è il presidente a decidere sui dazi e non il Congresso? Quali tariffe doganali sono state annunciate?

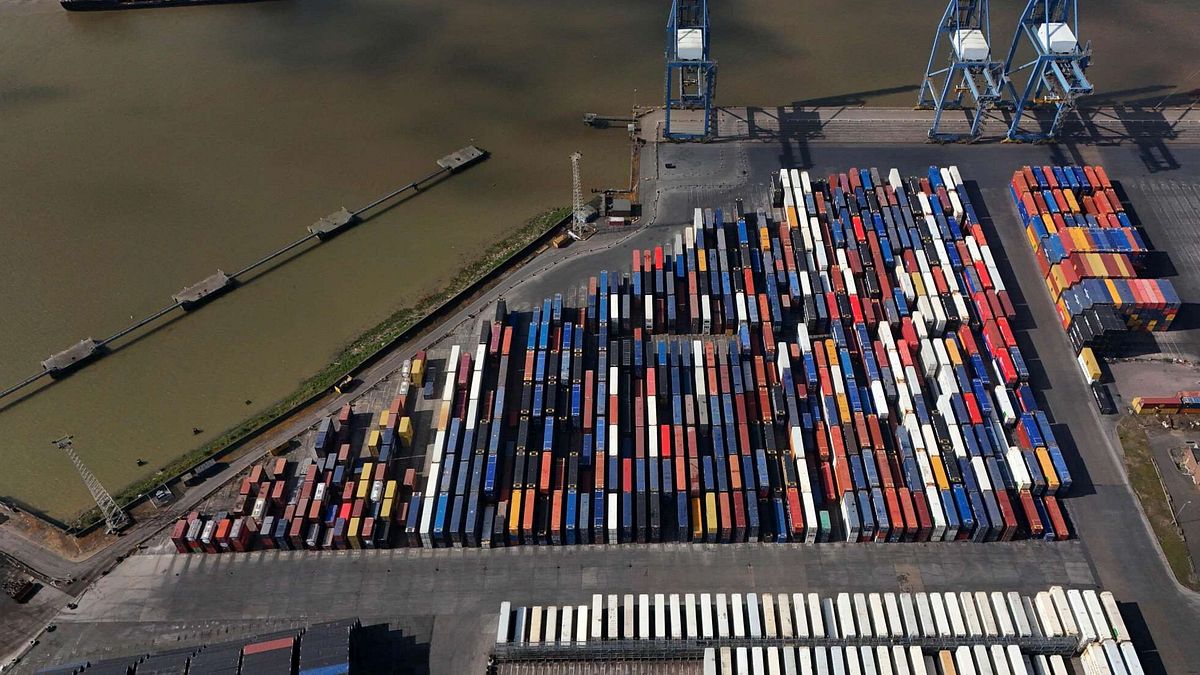

© Ansa

I dazi non sono mai una questione solamente economica. Le grandi potenze li utilizzano per due motivi principali: danneggiare la coesione interna dei Paesi avversari e, all'opposto, compattare il fronte "di casa" contro tali nemici. Questo perché gli imperi utilizzano l'economia come uno strumento di controllo, mentre i cosiddetti satelliti (Europa in primis) ne fanno una questione primaria di governo. Il 2 aprile è stato annunciato per settimane come il "giorno X" della guerra commerciale voluta da Donald Trump contro mezzo mondo, o forse più. Sia contro noi "alleati" dell'Ue e di altri Stati occidentali come il Canada, sia contro rivali totali come la Cina. I primi sono dazi imposti per "rabbia", i secondi rispondono invece a precisi obiettivi tattici. Ma, in concreto, cosa sono e come funzionano i dazi? E perché potrebbero rivelarsi un boomerang contro gli stessi Usa?

Perché Trump ha deciso di imporre i dazi all'Europa

Il perché generale lo abbiamo già visto. Ma c'è poi un perché legato alla situazione di stanchezza che stanno vivendo gli Stati Uniti. Trump è ritornato al potere per un secondo mandato cavalcando la rabbia degli americani "profondi" nei confronti delle coste del loro Paese (New York e California), del vicino Canada e degli Stati europei. Rabbia per il "debito" che, secondo i cittadini statunitensi, mezzo mondo ha con Washington. Per averci liberato, per averci insegnato la democrazia, per averci protetto con migliaia di soldati partiti da casa per andare oltreoceano, per i miliardi di dollari "regalati" a Paesi incapaci di vedersela da soli. Il presidente americano si è fatto alfiere di questa emotività. E per questo ha annunciato "dazi universali" del 20% contro decine di Paesi e aveva già introdotto una serie di tariffe doganali sulle importazioni di acciaio, alluminio e automobili, nonché su tutti i beni provenienti dalla Cina. Trump sostiene che le misure, che rendono i beni esteri più costosi, aiuteranno i produttori statunitensi e proteggeranno i posti di lavoro. Ma vedremo che potrebbe non andare affatto così.

Perché Trump ha voluto i dazi contro la Cina

Di tutt'altra natura sono i dazi imposti dall'amministrazione Usa alle merci cinesi. A differenza dei Paesi europei, Pechino rappresenta il rivale principale degli Stati Uniti e, per di più, detiene una parte consistente del debito pubblico americano, accumulata in quasi 25 anni di partecipazione al mercato globale e all'Organizzazione mondiale del commercio (dal 2001). L'estrema interdipendenza tra le due economie è vista come un fattore di debolezza da Washington, preoccupata che la Cina utilizzi sempre di più i proventi del suo surplus commerciale per potenziare l'esercito e finanziare l'innovazione tecnologica. Diventando così sempre più forte e in grado di minacciare gli Usa, soprattutto nel nodo cruciale di Taiwan. Per lo stesso motivo, il governo Trump e gli apparati americani hanno deciso di aprire alla Russia di Vladimir Putin nel dialogo sulla tregua in Ucraina: dividere Mosca da Pechino, in modo che quest'ultima non approfitti più di petrolio e grano russi ottenuti sottocosto e a rate.

Come funzionano nel concreto i dazi

I cosiddetti dazi sono imposte applicate alle merci importate da altri Paesi. In generale, queste tariffe doganali sono calcolate come una percentuale del valore di un prodotto. Ad esempio, un dazio del 25% su un prodotto da 10 dollari si traduce in un costo aggiuntivo di due dollari e 50 per chi lo importa. Le aziende che introducono merci straniere in un'altra nazione devono quindi pagare questa tassa al governo locale. Ma attenzione, perché le stesse aziende possono scegliere di addossare una parte o la totalità dei costi ai consumatori finali. Finendo così per aumentare i prezzi.

Perché i dazi potrebbero essere dannosi per gli Usa di Trump

Dal punto di vista economico, i dazi potrebbero tuttavia rivelarsi controproducenti. Secondo molti analisti, anzi, i rischi sono di gran lunga superiori ai benefici. Innanzitutto i prezzi potrebbero addirittura salire per i consumatori di uno Stato che inasprisce le tariffe doganali. Negli Usa i prodotti stranieri interessati da dazi sono tantissimi e vanno dalla birra al whisky, dallo sciroppo d'acero ai carburanti, dalle auto agli avocado. Le aziende locali potrebbero anche decidere di importare meno beni esteri, il che a sua volta potrebbe rendere più costosi quelli disponibili. Secondo la Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti, i dazi annunciati da Trump durante il suo primo mandato fecero aumentare il prezzo medio dell'acciaio e dell'alluminio rispettivamente del 2,4% e dell'1,6%. All'epoca ebbe particolare eco il caso delle lavatrici importate negli Usa, colpite dai dazi di Trump nel 2018: fino al 2023 il prezzo delle attrezzature per lavanderia aumentò del 34%. Una volta scaduti i dazi, i prezzi sono poi scesi.

Perché negli Usa è il presidente e non il Congresso a decidere sui dazi?

Il Congresso è l'istituzione più alta e potente del sistema statunitense e, in base alla Costituzione, mantiene una chiara autorità sulle tasse e sul commercio estero, e cioè le questioni che determinano la consistenza dei dazi. Ma allora perché in materia di tariffe doganali il presidente sembra avere carta bianca? È un percorso di delega del potere esecutivo che muove i primi passi fin dall'epoca di George Washington. Senza farla troppo lunga, dopo la grande depressione del 1929 il presidente Franklin Delano Roosevelt, eletto nel 1932, era determinato a salvare l'economia nazionale promuovendo nuovi accordi commerciali con altri Stati. Nel 1934, dopo mesi di intense discussioni, il Congresso approvò il Reciprocal Trade Agreements Act che concedeva al presidente maggiori poteri sulla politica mercantile. È qui che cambiò tutto. La legge autorizzava il presidente a negoziare accordi bilaterali e reciproci e ad adeguare le tariffe fino al 50% senza l'approvazione del Congresso. Le decisioni potevano essere implementate tramite ordini esecutivi. Nel 1962, in piena la Guerra Fredda, il Congresso approvò il Trade Expansion Act che espanse ulteriormente il potere del presidente nello stipulare accordi commerciali e decidere i dazi.

Quali dazi ha annunciato Trump?

Andando a ritroso, la guerra commerciale tuonata da Trump ha visto varie tappe cronologiche di annuncio di dazi. Annuncio, non entrata in vigore. L'andamento tradisce una sostanziale indecisione e un'altalena tra apertura e chiusura, a testimonianza dell'imprevidibilità della politica di Trump.

- 4 febbraio - Dazi del 10% su tutte le merci provenienti dalla Cina

- 7 febbraio - Esenzione per le spedizioni dalla Cina di valore inferiore a 800 dollari

- 4 marzo - Raddoppio dei dazi dal 10% al 20% sui prodotti cinesi; dazi del 25% sulle merci provenienti da Messico e Canada; dazi del 10% sulle importazioni di energia sempre dal Canada

- 5 marzo - Esenzione tariffaria di un mese per le auto prodotte in Nord America che rispettano l'attuale accordo di libero scambio del continente (Usmca, con Messico e Canada)

- 6 marzo - L'esenzione tariffaria viene estesa ad altri beni spediti nell'ambito dell'accordo di libero scambio del Nord America, come televisori, condizionatori d'aria, avocado e carne di manzo

- 12 marzo - Dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio; riduzione dal 25% al 10% dei dazi sul potassio utilizzato come fertilizzante dagli agricoltori statunitensi

- 2 aprile - Dazi del 25% sulle auto importate negli Stati Uniti e dazi del 25% sulle componenti automotive, in scadenza a maggio