America agli americani, più economia e meno immigrazione: cosa ha detto (davvero) Donald Trump

L'analisi del discorso con cui Trump ha inaugurato il suo secondo mandato presidenziale. Molti l'hanno definita "rivoluzione", ma quella del tycoon è una ricetta già proposta otto anni fa, aggiornata alle nuove sfide del mondo

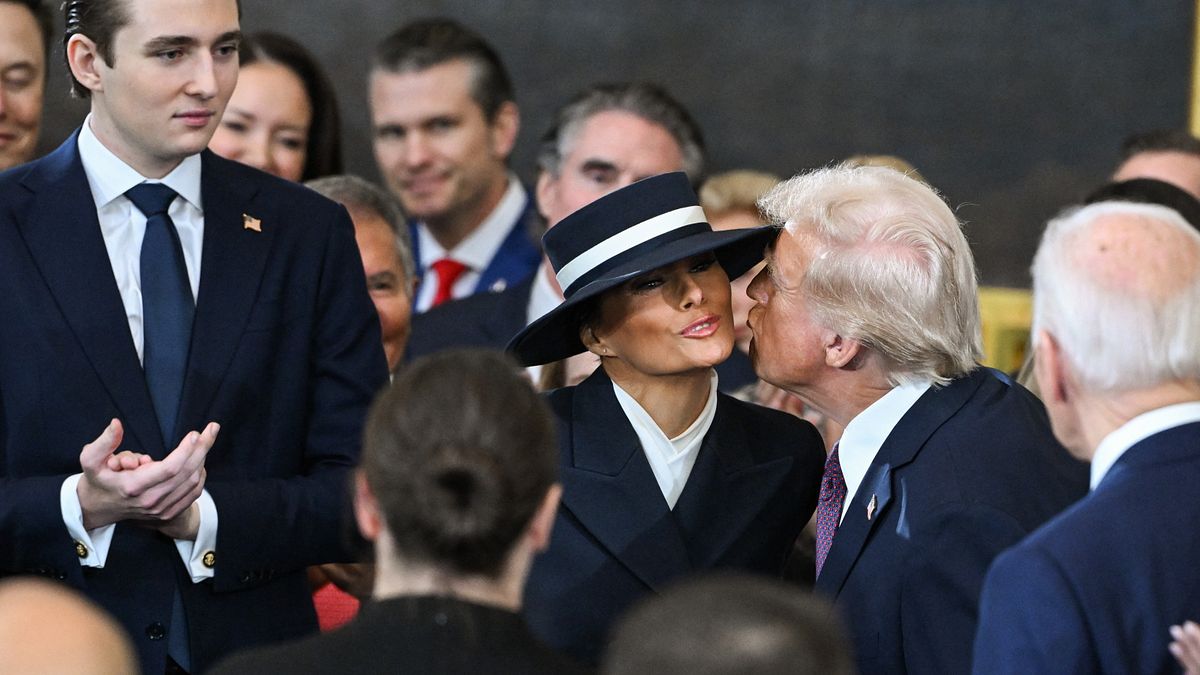

© Ansa

Donald Trump non è cambiato, ma il mondo sì. Inclusa l'America, quella che nelle sue frasi è seguita da un "first" che dice già molto. Molto, ma non tutto. Otto anni fa il tycoon entrò nella Casa Bianca con gli stessi propositi di oggi, opportunamente aggiornati alle nuove minacce interne ed esterne agli Usa. Molti l'hanno definito la "rivoluzione di Trump", fatta di sfide clamorose come la picchettazione della bandiera Usa su Marte e la guerra alla Cina. In soldoni: miglioramento dell'economia, rilancio dell'industria nazionale, lotta all'immigrazione, ius soli. Tutto ciò che un impero, sulla carta, non dovrebbe fare. E gli Stati Uniti un impero lo sono per davvero, al di là di ogni propaganda. La parola "democrazia", per come i padri fondatori avevano concepito la Repubblica a stelle e strisce, non è mai stata inserita nella Costituzione statunitense. La geopolitica ci insegna che gli imperi non vivono di economia e hanno bisogno di immigrati per mantenere giovane e violenta la popolazione. La guerra la fanno i giovani, i sacrifici li sopportano i giovani. Ma allora, come vanno valutate le parole di Trump?

"L'età dell'oro dell'America è appena cominciata"

Checché ne dica Trump, l'età dell'oro gli Stati Uniti è in corso già da svariati decenni. Nell'Ottocento gli Usa hanno lavorato per diventare un'isola inattaccabile dai vicini. Vincendo le guerre mondiali hanno pacificato il continente più importante del mondo, l'Europa, ereditando il predominio inglese sui mari. Pur non trionfando in conflitto come Vietnam e Afghanistan, alla fine della Guerra Fredda hanno perso il grande nemico, l'Unione Sovietica, dovendo reinventare una missione. Hanno creato la globalizzazione, detta anche pax americana, come prima di loro fecero in maniera parziale Impero Romano e Impero Britannico. Che altro non è che il controllo dei colli di bottiglia marittimi dai quali passa l'80% del commercio. Poi qualcosa è cambiato. Dall'oro si è passati al ferro, e gli Usa si sono scoperti stanchi di fare sempre la guerra. Non per forza di persona con armi e stivali oltreoceano, ma coi sacrifici e col sostegno di chi rimane in patria. Questo sostegno si è affievolito, gli americani sono invecchiati e si sono scoperti depressi, scottati dal fatto che gran parte del mondo non vuole essere come loro. Trump ha intercettato questo smarrimento e questa rabbia sociale, sublimata nel contrasto tra coste ed entroterra. Gli americani profondi hanno smesso di chiedere la gloria, vogliono il benessere. Vogliono lavoro e garanzie sociali, vogliono essere rispettati ma senza tirare la cinghia. Vogliono restare il centro del mondo, senza correre ovunque per liberarlo.

"Imporremo dazi agli altri Paesi per arricchire i nostri cittadini"

La questione dei dazi svela pienamente la natura economicista della ricetta di Trump. Per restare la prima potenza del pianeta, gli Usa dovrebbero sulla carta restare i compratori di ultima istanza. È una caratteristica degli imperi più forti della storia, anche se potrebbe suonare assurdo. Gli imperi tendono a non esportare merci all'estero, ma importano massicciamente per tenere legati a sé gli altri Paesi. Uno dei motivi, tra l'altro, per cui nel Regno Unito non si mangia benissimo: avendo sempre importato tutto, non hanno curato più di tanto la tradizione culinaria locale. Nel gergo statunitense, per scherzare (anche nelle serie tv), si dice che il cibo preferito dall'americano medio è la cucina cinese. Per realizzare tutto questo, gli Stati Uniti hanno sacrificato la loro manifattura e gran parte della loro industria. La costellazione di fabbriche sparse nel Midwest sono diventate la rust belt, la "cintura arrugginita", chiamata così per indicare che le catene di montaggio si sono fermate e hanno fatto la ruggine. Un sacrificio necessario per la grandezza imperiale del Paese.

Ora Trump vuole soffiare via la ruggine dall'industria nazionale, rilanciare la produzione autoctona e aumentare i posti di lavoro per la classe operaia bianca, suo principale bacino elettorale. Oltre al rilancio della manifattura nazionale, per riuscire nell'impresa è necessario assicurarsi che gli americani comprino roba americana. Ed eccoci ai dazi, soprattutto rivolti al grande rivale: la Cina, che detiene una bella fetta dell'enorme debito pubblico americano e che col surplus commerciale si sta armando e rinforzando di tutto punto in vista della sfida finale con Washington. Dazi annunciato però anche contro l'Europa e contro chiunque non accetti di acquistare una parte di export Made in Usa.

Basta "green", basta aiuti alle auto elettriche

La competizione tra Usa e Cina è davvero a tutto campo. Dallo Spazio all'influenza in Asia Centrale (l'Afghanistan non fu nient'altro), dai dati sulla gioventù americana raccolti dai social network (l'affare TikTok non è nient'altro) alle tecnologie green. In quest'ultimo campo la Cina esercita una concorrenza agguerritissima, "sleale" secondo Trump al punto da voler abbandonare il campo. Petrolio e gas il Dragone cinese li importa a prezzi scontatissimi dalla stanchissima Russia, mentre punta sulla transizione energetica per allargare la propria influenza economica su Paesi nella sfera americana. Soprattutto nella nostra Europa. Un affare inaccettabile per Washington, che ha spinto gli Stati Ue ad arginare l'export di auto elettriche cinesi e che ora vuole fare lo stesso in patria. Con buona pace di Elon Musk, i cui affari tuttavia non si fermeranno certo a causa dei decreti di Trump.

Rilanciare l'industria automobilistica statunitense è un'altra promessa fatta agli elettori, che deve passare necessariamente dall'abbandono del Green Deal. Durante la presidenza Biden, una questione primaria delle politiche energetiche è stata la sostenibilità ambientale, con stretta sulle concessioni per l'estrazione di combustibili fossili. Trump vuole tornare al passato, riproponendo la medesima ricetta del suo primo mandato. Nel primo anno del tycoon alla Casa Bianca, nel 2017, le concessioni per l'estrazione su terreni pubblici sono aumentate del 93% rispetto all'ultimo anno dell'amministrazione Obama. Un cambio di rotta eclatante, che spinse l'America di Trump verso la massimizzazione della produzione, finalizzata alla riduzione dei costi e all'indipendenza energetica.

Blocco dell'immigrazione

Abbiamo detto che l'immigrazione è una risorsa per un Paese che fa la guerra. Ne consegue che il dibattito sull'immigrazione negli Usa non è lo stesso che abbiamo in Italia. L'America è una Paese che assimila gli stranieri, li "americanizza", li rende cittadini fedeli agli interessi nazionali. Stati come l'Italia e la Germania sono invece Paesi che integrano gli stranieri, non mira a spogliarli della loro lingua e della loro appartenenza nazionale, ma solo a utilizzarli come forza lavoro per migliorare l'economia. Ecco, Trump vuole chiudere le porte agli immigrati per difendere i posti di lavoro dei suoi elettori e per migliorare, a suo dire, la sicurezza nelle strade delle città americane. Il proposito è praticamente copiato e incollato dal discorso di insediamento della prima presidenza, e sappiamo bene come è andata. Il presidente statunitense ha poteri molto più limitati di quanto si creda. Gli ormai celebri decreti esecutivi, che Trump si è affannato a firmare con tanta fretta subito dopo il giuramento, devono essere approvati nella loro parte monetaria dal Congresso. Anche il mantra "metterò fine a tutte le guerre" è soggetto agli apparati americani, cioè a dipartimenti e ministeri i cui componenti sopravvivono anche a dieci presidenti.

La "fine delle guerre" in Ucraina e Medioriente

Trump non ne ha fatto esplicita menzione, ma il tema prorompe nel discorso. Rispetto a otto anni fa, la ricetta di Trump è più vicina alle intenzioni degli apparati americani (Cia, Pentagono e Congresso su tutti). Il tycoon voleva, ieri come oggi, aprire alla Russia, o almeno parlarci. Ai tempi dell'elezione di Joe Biden, questo proposito appariva pericoloso per la tenuta della Nato in Europa, che riconosceva in Mosca un nemico necessario almeno nella narrazione. Il successivo scoppio della guerra in Ucraina ha cambiato le carte in tavola. Aprire al dialogo con Putin è quindi diventato il modo più ragionevole di impedire che la Russia finisca nelle grinfie della Cina, che già ne sta "mangiando" le migliori risorse. In questo modo Pechino si rafforzerebbe al punto da minacciare la presenza americana nell'Indo-Pacifico, intorno a Taiwan, e cioè nel quadrante più strategico del mondo per gli Usa. Discorso similare per il Medioriente, dove le ostilità prolungate e così violente hanno minacciato per troppo tempo i traffici commerciali attraverso il Mar Rosso. Un autentico freno alla globalizzazione e al mercato globale. Con Cina e Russia che esplorano la più breve rotta artica, grazie allo scioglimento anomalo dei ghiacci polari. Tra il dire e il fare, però c'è di mezzo l'oceano. Quando, nel 2017 e di nuovo nel 2025, Trump promise di voler richiamare a casa i militari americani impegnati nei vari teatri del pianeta, non mantenne la parola. Semplicemente non ha potuto, perché sarebbe significato chiudere l'impero. Anzi, i soldati statunitensi in Germania, ad esempio, aumentarono.

Perché Trump ha bloccato il divieto di TikTok?

E veniamo all'affare TikTok. Il social cinese preoccupa gli apparati federali americani perché fornisce a Pechino informazioni preziose sulla gioventù statunitense. Cosa pensano, cosa vogliono, come si comportano, cosa fanno. Si tratta di dati decisivi per la futura sfida tra le due potenze, perché riguardano i futuri militari e i futuri dirigenti nazionali. L'essenza di questa guerra dei dati e dei social è più o meno tutta qui. Nel momento in cui si è stabilito l'obbligo di vendita della piattaforma cinese a un cliente americano, Trump e apparati hanno visto stemperarsi il pericolo dei server cinesi. Che sia Musk o Apple ad acquistare TikTok, con voci e anticipazioni che si sprecano, le informazioni veicolate dal social resterebbero "in casa". Senza più necessità di doverlo vietare o bloccare.