Usa, centinaia di immigrati espulsi da Trump: ma il record di rimpatri (per ora) è di Joe Biden

Il confronto tra le politiche dei due presidenti evidenzia l'enorme importanza del tema immigrazione negli Stati Uniti. E la differenza abissale con il dibattito alle nostre latitudini. La storia esemplare del nonno di Trump, espulso dalla Germania e fuggito dai campi di rieducazione americani

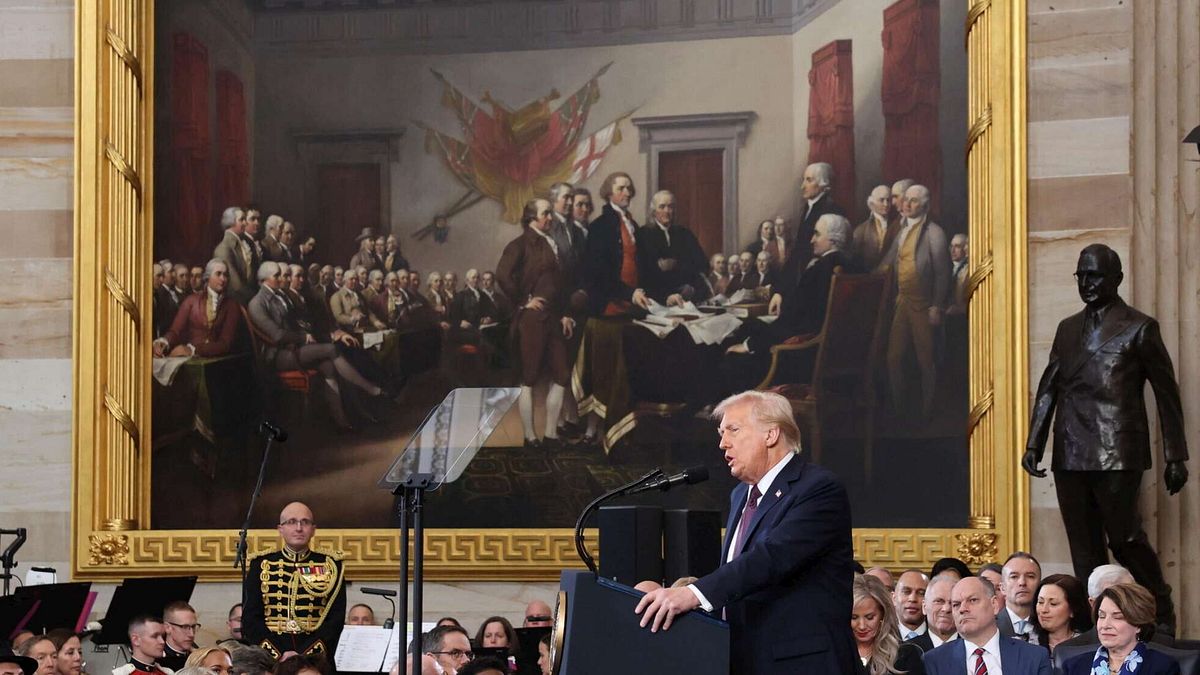

© Ansa

Nei suoi primi quattro giorni di mandato, Donald Trump ha puntato fortissimo sulla questione immigrazione. Forse l'argomento più a cuore, assieme al lavoro e al benessere economico, dei milioni di americani profondi che l'hanno rieletto alla Casa Bianca. Sicuramente il tema più facile da cavalcare e sbandierare in risultati numerici anche dopo poche ore di presidenza. Sfruttando l'entusiasmo e l'effetto megafono, Trump ha abilmente messo in ombra i dati generali sui rimpatri. E i dati generali dicono che la precedente amministrazione Biden, nonostante la narrazione del tutto opposta, ha stabilito il record decennale di espulsioni di immigrati irregolari dal territorio americano.

Parliamo di un totale di 270mila espulsioni nel 2024 (un record decennale) e 113.400 arresti, per una media di 310 al giorno. A titolo di paragone, questo giovedì negli Stati Uniti sono stati arrestati circa 538 immigrati clandestini, seguiti da altri 593 venerdì. Di questi, 286 sono stati riportati in Guatemala a bordo di tre voli di Stato. Un flusso similare, che ha incontrato per giunta la consueta cooperazione del Messico, al di là della propaganda. I risultati di Biden sono superiori a quelli di Trump durante il suo primo mandato, ma inferiori alle deportazioni effettuate durante il primo mandato di Barack Obama. Quasi a suggerire un calo graduale. L'operazione voluta di Trump è ovviamente ancora agli inizi e non sappiamo come evolverà e di quanto supererà la politica del predecessore. Il tycoon ha introdotto grandi novità come il rafforzamento delle forze al confine e un blocco potente degli ingressi da sud. Il paragone con Biden è tuttavia il pretesto per illustrare come il dibattito sull'immigrazione negli Stati Uniti sia lontano anni luce dal nostro.

Trump contro Biden: numeri simili, narrazioni diverse

Tutto si è giocato e si gioca, dunque, sul piano della narrazione. Biden ha lavorato per non sbandierare i risultati eclatanti della campagna di espulsioni di migranti illegali. Trump il contrario. Le opposte retoriche dei due presidenti corrispondono a due visioni distinte, a loro tempo condivise dagli apparati statunitensi, cioè dagli autentici artefici della politica e delle azioni degli Stati Uniti in patria e nel mondo. A differenza di Biden, Trump propone una ricetta anti-imperiale, che a lungo andare non potrà sopravvivere agli obiettivi strategici degli Usa. Non a caso un presidente dura quattro anni, gli alti burocrati e i parlamentari molto di più. Un impero importa massicciamente e utilizza gli immigrati come forza necessaria non per il lavoro e l'economia, ma per l'esercito. In grandi potenze come gli Stati Uniti, gli immigrati sono necessari a mantenere giovane e violenta la popolazione. Perché sono i giovani a fare la guerra. E la guerra l'America la fa incessantemente dall'Ottocento, come caratteristica esistenziale che le ha permesso di controllare i mari e creare la globalizzazione, controllando l'Europa e gli stretti oceanici del pianeta. Nonostante i conflitti in corso siano combattuti da Washington non direttamente, ma per procura, gli Usa mantengono basi militari e presenza navale in mezzo mondo. Per farlo, servono soldati e ufficiali.

Otto anni fa la ricetta di Trump, fatta di dazi ai partner europei e di apertura alla Russia, non era ben vista dalla maggioranza degli apparati, dalla Cia al Pentagono fino al potentissimo Congresso. Oggi, con due guerre su vasta scala in corso ai confini dell'Occidente globalizzato, le cose sono cambiate. La dottrina Trump si è resa utile allo stemperamento dei troppi fronti aperti e al ripristino della coesione interna degli Usa, stanchi e provati da divisioni sociali, fentanyl e fiammate woke.

Assimilazione contro integrazione

Senza scendere troppo nello specifico, è però importante avere ben chiara la differenza tra Paesi che assimilano gli stranieri e Paesi che li integrano. In questi ultimi, gli immigrati vengono accolti temporaneamente, finché sono utili a migliorare l'economia e a lavorare da "esterni" per portare beneficio al Paese. Nel primo caso, proprio delle potenze imperiali come gli Usa, gli immigrati vengono invece "nazionalizzati", cioè "americanizzati", spogliati della loro lingua e della loro appartenenza originaria. Una mossa fondamentale per garantire che ogni soldato e ogni cittadino non volti le spalle ai connazionali e agli interessi del Paese. Specialmente in guerra, col fucile in mano. Gli Stati Uniti se ne resero amaramente conto a inizio Novecento, prima di intervenire nella Prima Guerra Mondiale contro la Germania. Il primo ceppo etnico del Paese era diventato, e lo è ancora oggi, germanico. Gli antenati tedeschi superavano (e superano) quelli inglesi. Ma i tedeschi a inizio Novecento restavano fedeli a Berlino, tanto che in alcune città festeggiavano pubblicamente il compleanno del kaiser. Era necessaria una massiccia opera di americanizzazione, compiuta nei campi di concentramento. Sì, quelli che poi gli stessi tedeschi avrebbero utilizzato per compiere lo sterminio degli ebrei. Campi che inventarono per primi gli inglesi, durante la guerra anglo-boera in Sudafrica.

La storia del nonno di Trump, espulso dalla Germania e fuggito dai campi americani

Da uno di questi campi di rieducazione finì anche il nonno di Donald Trump. Una storia nota tanto negli Usa quanto nel resto del mondo, ormai. Nella stragrande maggioranza dei casi si tende però a sottolineare il fatto che Friedrich Trumpf, poi nazionalizzato in Frederick Trump, fosse stato espulso dalla Germania per diserzione. Un modo per sottolineare (con presunzione) che l'attuale presidente americano debba essere memore dell'esperienza da deportato vissuta dal nonno e ammorbidire le proprie politiche contro l'immigrazione. Per coerenza, ecco. L'aspetto più interessante della storia del nonno di Trump è però forse il fatto che egli fuggì dal campo di americanizzazione in cui era stato rinchiuso in quanto tedesco. E ci riuscì fingendosi svedese. E dopo tentò di tornare in Germania, senza successo. Dimostrando chiaramente di non sentirsi americano, come centinaia di migliaia di persone a quei tempi emigrati dall'Europa negli Usa. La morale della storia, se c'è, è generale. E ci dice che gli Stati Uniti sono riusciti nell'intento di rendere americane i figli degli immigrati stranieri, la cosiddette seconde generazioni. Un meccanismo che li ha portati a diventare la superpotenza globale. Ma che sembra incepparsi quando si tratta del Messico.